Digitale Resilienz aufbauen: Die besten Strategien

Das Wichtigste in Kürze

- Bad News dominieren derzeit das Nachrichtengeschehen – mit Folgen für die Psyche, wie die Studie „Digitale Resilienz in der Mediennutzung“ offenlegt.

- Wie die Studienautoren Stephan Weichert und Leif Kramp herausgefunden haben, fühlen sich viele Menschen aufgrund ihres Medienkonsums ausgebrannt, wie bei einem tatsächlichen Burnout.

- Im Interview erklärt Co-Autor Stephan Weichert, wie sich digitale Resilienz in der Mediennutzung aufbauen lässt: Digitale Pausen, Offline-Auszeiten in der Natur oder beim Sport und sozialer Austausch versprechen Erfolg.

- Um Fake News zu enttarnen, ist es wichtig, die Medienkompetenz in Deutschland zu verbessern. Experte Weichert empfiehlt hierfür, schon in der Schule anzusetzen.

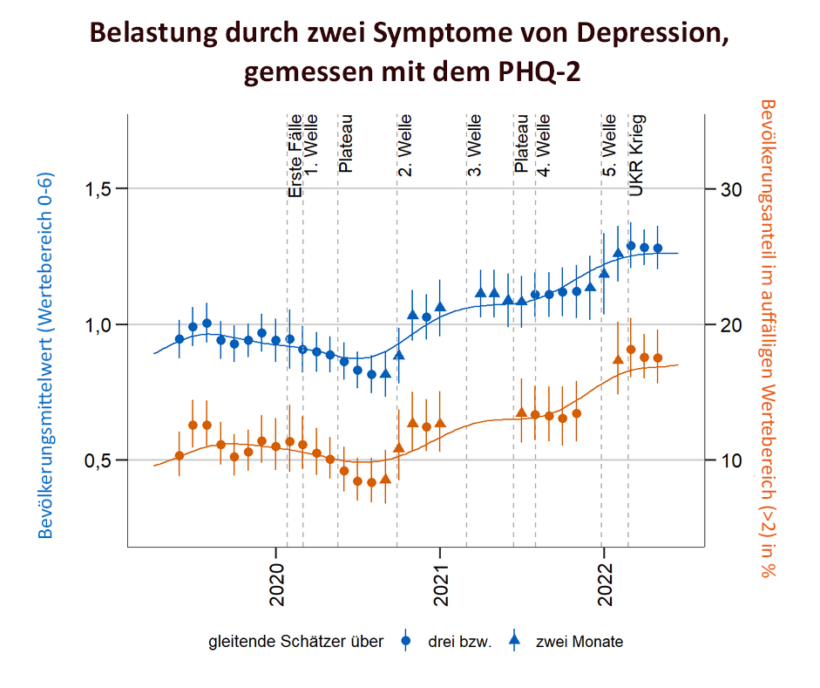

Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise – tagtäglich werden wir derzeit mit negativen Nachrichten konfrontiert. Die Welt befindet sich sozusagen im Dauerkrisenmodus. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Häufigkeit psychischer Erkrankungen bei Epidemien zunimmt, insbesondere Angsterkrankungen und Depressionen treten vermehrt auf, der Stresspegel steigt an. Dies belegt auch eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts zur Entwicklung der psychischen Gesundheit während der Covid-19-Pandemie, die unter anderem eine Zunahme depressiver Symptome bei Erwachsenen in Deutschland offenbart: Gaben in den ersten Pandemiemonaten zwischen März und September 2020 noch 9 Prozent der Befragten an, Interessenverlust und Niedergeschlagenheit zu verspüren, erhöhte sich dieser Anteil im Zeitraum März bis Juni 2022 auf 17 Prozent. Fast eine Verdoppelung also.

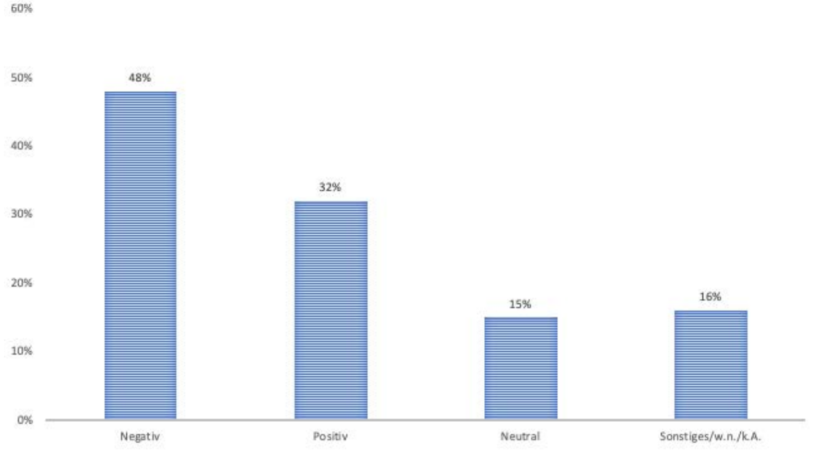

Wie gehen Menschen mit den andauernd negativen Nachrichten um und wie bleiben wir trotz alldem positiv und zuversichtlich? Diesen Fragen ist die Studie „Digitale Resilienz in der Mediennutzung“ des VOCER-Instituts für Digitale Resilienz nachgegangen. In dessen Auftrag befragte das Meinungsforschungsinstitut forsa über 1.000 Personen nach ihren digitalen Mediennutzungsgewohnheiten und deren Auswirkungen auf ihre Psyche. Wir sprachen mit Institutsgründer und dem Co-Autor der Studie, Dr. Stephan Weichert, über die wichtigsten Ergebnisse sowie Strategien, um digitale Resilienz aufzubauen, und wie sich die Medienkompetenz verbessern lässt.

Interview mit Dr. Stephan Weichert, Co-Direktor und Mitgründer des VOCER-Instituts für Digitale Resilienz

Herr Dr. Weichert, laut Ihrer Studie „Digitale Resilienz in der Mediennutzung“ schlägt der digitale Medienkonsum vielen Konsument:innen auf die Psyche. Wie macht sich das konkret bemerkbar?

Dr. Stephan Weichert: Eine zentrale Erkenntnis ist, dass sich viele Menschen aufgrund der Mediennutzung ausgebrannt fühlen – so wie bei einem tatsächlichen Burnout. Wir sprechen daher vom „News Burnout“. Es gibt also immer mehr Menschen, die nicht nur Nachrichten meiden, sondern sich komplett vom Nachrichtengeschehen entkoppeln, weil sie die damit verbundene psychische Belastung als zu hoch empfinden. Das heißt, sie ziehen sich zurück und konsumieren gar keine Nachrichten mehr, aus Selbstschutz, damit es ihnen nicht noch schlechter geht.

Eine interessante Korrelation besteht auch darin, dass gerade die Jüngeren, die wir als „Digital Natives" bezeichnen, diejenigen sind, die sich von Menschen aller Altersgruppen am meisten belastet fühlen. Das liegt vermutlich daran, dass Leute, die über 40 und älter sind, noch mit den analogen Medien sozialisiert wurden und dadurch Techniken entwickelt haben, die sie vor der digitalen Informationsflut schützen. Dadurch bleiben sie resilienter gegenüber der digitalen Überlastung.

Wie kann man digitale Resilienz aufbauen?

Digitale Resilienz kann jede:r lernen und sich antrainieren. Der einfachste Tipp ist, sich zu disziplinieren, indem man mit sich selbst feste Auszeiten vereinbart – Pausen, in denen man die digitalen Endgeräte aus der Hand legt. Das klingt etwas banal, ist aber sehr effektiv. Wir haben allerdings festgestellt, dass das nur wenigen Menschen tatsächlich gelingt – den älteren unter uns eher als den jüngeren.

Resilienz stärken: Ein Weg, besser mit psychischem Stress umzugehen, liegt in der Stärkung der mentalen Widerstandskraft. Die Resilienz kann als eine Art „psychisches Immunsystem“ betrachtet werden, die dafür sorgt, dass wir mit negativen Nachrichten umzugehen lernen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Mehr Infos zur neuen Schlüsselkompetenz finden Sie hier.

Wie kann das funktionieren?

Man muss einen Vertrag mit sich selbst schließen und sich beispielsweise vornehmen, ein Wochenende wegzufahren und das Smartphone zu Hause zu lassen. Das ist eine wichtige Maßnahme, weil wir erst dann feststellen, dass es auch ohne diese Geräte, die uns in eine totale Abhängigkeit versetzen können, ganz gut funktioniert. Im Grunde geht es darum, dass wir das Smartphone als Prothese unseres Bewusstseins konsequent beiseitelegen und uns bewusstwerden, dass es auch ohne geht.

Wie kann man die digitale Resilienz sonst noch stärken?

Der zweite Tipp ist, eine gute Balance zwischen offline und online zu schaffen. Wenn ich merke, mir geht es durch „Doomscrolling“, also dem andauernden Scrollen durch die schlechten Nachrichten, immer schlechter, kann es eine Lösung sein, nicht nur das Gerät wegzulegen, sondern auch aktiv gegen die schlechten Gedanken zu steuern. Maßnahmen könnten sein: in die Natur gehen, spazieren, wandern, Sport treiben, auch Achtsamkeitsübungen oder Yoga zu machen. Das hilft nicht nur dabei, besser mit der Situation klarzukommen, sondern führt insgesamt zu mehr Souveränität und Selbstwirksamkeit in der Mediennutzung.

Ein dritter Punkt ist, in den Austausch über das Krisengeschehen mit anderen zu gehen. Das heißt, sich mit Familie und Freund:innen darüber zu unterhalten, was uns Sorgen bereitet – es geht darum, sich klar darüber zu werden, dass es auch anderen so ergeht wie einem selbst. Auch viele andere Menschen wissen nicht, wie sie beispielsweise aufgrund der gestiegenen Energiepreise ihre Miete bezahlen sollen. Es ist hilfreich, solche Resilienz-Netzwerke aufzubauen, um Krisen einordnen und gemeinsam verarbeiten zu können. Dieser Perspektivwechsel, sich auch in andere hineinzuversetzen, steigert unsere Widerstandskraft ungemein.

Das Handy auszuschalten und es komplett beiseitezulegen, fällt vielen Menschen schwer. Gibt es auch niedrigschwelligere Tricks, um den Digitalkonsum zu reduzieren?

Wer das nicht auf Anhieb schafft, sollte zunächst versuchen, seine Push-Notifications, Klingeltöne und Vibrationen des Handys auszuschalten. Es sind häufig wenige einfache Methoden, die unsere digitale Achtsamkeit verbessern können. Man kann außerdem seinen Smartphone-Bildschirm zeitweise monochrom stellen, also auf schwarzweiß, damit man nicht ständig diese kleinen roten Benachrichtigungen bei E-Mails sieht, die einem sofort ins Auge springen. Effektiv ist es auch, wenn man die Waage des Smartphones ausschaltet, damit nicht jedes Mal, wenn man das Smartphone anhebt, gleich der Bildschirm angeht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht (Anm. d. Red.: Die Waage lässt sich im Regelfall in den Einstellungen des Mobiltelefons über „Anzeige & Helligkeit“ einstellen unter „Beim Anheben deaktivieren“ – oder ähnlich benannte Funktionen – je nach Gerät). Diese „Resilience Hacks“, die wir in unseren Bildungsprogrammen sogar Führungskräften in Digitalberufen empfehlen, sind aber eigentlich nicht radikal genug, um der digitalen Abhängigkeit beizukommen. Dafür braucht es letztlich noch mehr Stringenz und Ausdauer.

Sie haben das Prinzip des „digitalen Minimalismus“ erwähnt. Was gehört da noch dazu?

Ein guter Anfang besteht darin, das Smartphone zu entrümpeln und die Apps, die man nicht braucht, alle zu löschen. Ich hatte sage und schreibe 98 Apps auf meinem Smartphone, von denen ich nur ca. fünf Prozent genutzt habe. Gebraucht habe ich noch weniger. Was auch gut funktioniert ist, Social Media nur noch auf dem Desktop zu nutzen: Das macht es deutlich umständlicher und weniger reizvoll, weil man in der Regel keine große Lust hat, am Schreibtisch zu sitzen und stundenlang bei Facebook, TikTok oder Twitter immer weiter zu scrollen. Dadurch umgeht man das suchtartige Checken von Neuigkeiten, das diese Apps ja absichtlich stimulieren. Damit lassen sich viele Stunden in der Woche an Zeit für sinnvolle Dinge gewinnen.

Man kann auch Orte definieren, wo das Smartphone tabu ist: also beispielsweise im Schlafzimmer oder bei Tisch. Die Vereinbarung lautet: Hier benutze ich kein Smartphone, hier möchte ich ungestört mit meiner Familie sein und Gespräche führen, jeder schenkt sich Aufmerksamkeit und keiner daddelt beim Essen am Bildschirm herum. Was ich dabei wichtig finde, ist, dass Eltern in der Lage sind, ihren Kindern beizubringen, wie sie mit Smartphone, Laptop und Co. verantwortungsvoll umgehen und ein gutes Vorbild abgeben. Das Schlimmste ist es ja, wenn Eltern ihre Kinder dazu auffordern, das Handy wegzulegen – aber selbst andauernd am Bildschirm kleben. Wer testen will, wie abhängig er oder sie von Social Media ist, sollte übrigens eine Social-Media-Diät ausprobieren und seine Accounts für einige Zeit ganz abstellen.

Fake News sind ein wichtiges Thema in Ihrer Studie. Welche Erkenntnisse haben Sie diesbezüglich gewonnen und wie steht es um die Medienkompetenz in Deutschland?

Es sind immer mehr Falschinformationen im Umlauf – das sieht man aktuell zum Beispiel an der Wahl in Brasilien oder am Ukraine-Krieg. Es wird unter anderem über TikTok versucht, Propaganda und Fake News zu streuen. Das ist deshalb besonders gefährlich, weil vor allem Kinder und Jugendliche diese Plattform nutzen und das Unternehmen in der Hand eines chinesischen Konzerns liegt, der staatlich kontrolliert wird. Angesichts dieser Gemengelage werden wir vermutlich in ein paar Monaten davon sprechen, dass TikTok diesen Krieg mitentschieden hat – wie auch immer er ausgehen wird. An solchen Beispielen merkt man, wie real die Gefahr ist, die von Falschinformation ausgeht. Wir wollen deshalb mit unserer Institutsarbeit dafür sensibilisieren, dass neue Kompetenzen bei den Rezipienten erforderlich sind, um Falschinformationen dechiffrieren und enttarnen zu können.

Wie kann die Medienkompetenz konkret verbessert werden?

Bei jungen Menschen empfehlen wir, schon in der Schule anzusetzen: Großartig finden wir zum Beispiel die Initiative „Journalismus macht Schule“. Hier gehen Journalist:innen an Schulen und erklären, wie sie ihre professionelle Arbeit machen. Und das beinhaltet auch den Umgang mit Falschinformationen, indem man Plausibilitätsprüfungen macht oder mit Google Reverse Image Search (Anm. d. Red.: Dazu bei der Google-Suche auf das Kamera-Symbol neben dem Textfeld klicken, Bild hinzufügen oder hochladen und nach der Bildquelle suchen) die Echtheit von Bildern überprüft. Es gibt einen ganzen Tool-Kasten an niedrigschwelligen Methoden, die auch Schülerinnen und Schüler schon anwenden können.

Genauso wichtig ist es, Älteren und Menschen in ländlichen Regionen Medienkompetenz beizubringen, weil sie häufig nicht den gleichen Zugang zu Medienbildung haben, wie in Ballungsgebieten. Wir halten es für wichtig, nicht nur die Bildungselite zu schulen, sondern alle Menschen. Für Jüngere, die offenbar die meisten Probleme mit Suchtverhalten und Abhängigkeiten haben, empfehlen wir, sich mehr in der Natur aufzuhalten, mehr persönliche Erlebnisse mit anderen Menschen zuzulassen und sich weniger der digitalen Isolation auszuliefern. Für Leute in meinem Alter, also Menschen zwischen 45 und 55, gilt: Versucht euch nicht so sehr zu stressen durch digitale Performance. Ich erlebe immer wieder, dass sich Leute für Low-Performer halten, weil sie nicht den letzten Schrei bei YouTube oder Instagram mitbekommen haben. Denen möchte ich zurufen: Lasst euch keinen Bären aufbinden, wenn alle Welt so tut, als gäbe es keinen Fortschritt mehr außerhalb des Digitalen. Das ist Unsinn. Ich denke die größte Innovation wird in den kommenden Jahren diejenige sein, die das psychische Wohlbefinden des Menschen ins Zentrum des technologischen Fortschritts stellt – und Technologie nicht als Selbstzweck betreibt. Genau das ist für uns eben auch ein Teil von Demokratie-Resilienz in der digitalen Welt. Und je mehr Menschen wir mit dem Thema Digitale Resilienz erreichen können, desto besser.

Herr Dr. Weichert, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit

„Bad News“ bestimmen derzeit die Nachrichtenlage. Wie die Studie „Digitale Resilienz in der Mediennutzung“ zeigt, kann der andauernde Konsum von negativen Nachrichten dazu führen, dass die Psyche leidet. Frühere Untersuchungen legen zudem nahe, dass psychische Erkrankungen bei Epidemien zunehmen. Angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie scheint es daher umso wichtiger, dass sich Menschen ein mentales Rüstzeug zurechtlegen, um die mentale Gesundheit zu erhalten. Das Konzept der digitalen Resilienz liefert hierfür konkrete Lösungsvorschläge, die eine gute Grundlage bieten und nachhaltige Wirkung versprechen.