Depression am Arbeitsplatz – das sollten Führungskräfte wissen

Das Wichtigste in Kürze

- Psychische Erkrankungen wie Depressionen nehmen immer mehr zu – dadurch steigt auch die Anzahl der Fehltage in Betrieben.

- Die Symptome einer Depression sind für Führungskräfte und Kolleg:innen jedoch oft schwer zu erkennen.

- Führungskräfte sollten depressiv erkrankten Mitarbeiter:innen unterstützend zur Seite stehen und Therapiemöglichkeiten aufzeigen.

- Ein partnerschaftlicher Führungsstil, der auf Fairness und Vertrauen basiert, ist besonders geeignet, um Stress zu reduzieren und damit psychischen Störungen vorzubeugen.

- Im Unternehmen sollte eine Atomsphäre vorherrschen, die von Vertrauen, Offenheit und Toleranz gegenüber psychischen Erkrankungen geprägt ist.

Das Thema ist so wichtig, dass ihm jedes Jahr ein eigener Gedenktag gewidmet ist: der Internationale Tag der seelischen Gesundheit. Er wird am 10. Oktober zelebriert und sein Symbol ist die grüne Schleife. Diese steht für eine Gesellschaft, die offen und tolerant mit psychischen Erkrankungen umgeht. Viele Veranstaltungen werden auch in Deutschland eine Woche lang rund um dieses Thema informieren. Ein zentraler Aspekt: Depressionen.

Psychische Erkrankungen können jeden treffen und sie werden immer häufiger diagnostiziert. Zwar sind Belastungen im Job in der Regel nicht der einzige Grund für die Entstehung von psychischen Erkrankungen, doch ist das Arbeitsleben ein wichtiger Lebensbereich, in dem psychische Störungen entstehen oder sichtbar werden können, verbringen wir hier doch zumeist einen Großteil unserer Zeit pro Woche. Und sie haben am Arbeitsplatz besondere Folgen, denn für die Betroffenen kommt dann zu den gängigen Problemen wie Zeitdruck, Konkurrenz oder hohe Arbeitsdichte ein weiteres gravierendes hinzu.

So war es auch bei Daniel Auerbach (Name geändert). Der Endvierziger leitete die Vertriebsabteilung eines mittelständischen Softwareunternehmens, als vor einem Jahr zunehmend nichts mehr ging. „Am Anfang dachte ich, es liegt an der Corona-Pandemie, den ungewohnten Homeoffice-Tagen ohne Kollegen. Aber irgendwann war dann auch im Urlaub und am Wochenende die Stimmung nur noch im Keller. Im Job wurde plötzlich alles zu viel, manchmal saß ich am Schreibtisch und starrte eine Stunde lang nur aus dem Fenster. In Meetings war ich ungeduldig, Termine einhalten zu müssen, Stress pur.“

Längere Fehlzeiten bei Betroffenen psychischer Erkrankungen

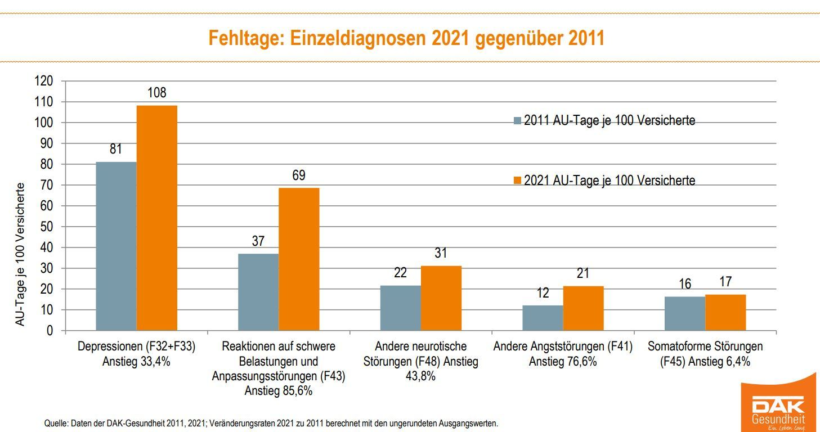

Auerbach ist kein Einzelfall. Die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen und dabei speziell der depressiven Erkrankungen ist in Deutschland merklich gestiegen. Dies zeigt der „Psychreport 2022“ der Krankenkasse DAK-Gesundheit: Demnach nahm die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen von 2011 bis 2021 um 41 Prozent zu. Der wichtigste Krankschreibungsgrund war eine Depression, den stärksten Zuwachs gab es bei Anpassungs- und Angststörungen. Die steigenden Zahlen lassen sich einerseits auf die zunehmenden Belastungen des Arbeitslebens in Corona-Zeiten zurückführen, andererseits auf die Tatsache, dass psychische Erkrankungen heute stärker enttabuisiert sind und durch den offeneren Umgang eher geäußert, erkannt und dann auch professionell diagnostiziert werden.

Für Unternehmen ergibt sich ein zusätzliches Problem: Die Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen dauern länger als bei körperlichen – nämlich durchschnittlich 39,2 Tage. Depressionen liegen hier mit durchschnittlich 108 Fehltagen je 100 Versicherte vorne. Und die Produktionsausfallkosten für Unternehmen aufgrund von psychischen Erkrankungen sind erheblich – sie lagen 2016 bei über 12 Milliarden Euro pro Jahr.

Symptome oft nicht leicht zu erkennen

Erkrankt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an einer Depression, wird das früher oder später auch am Arbeitsplatz offenkundig. Bei Daniel Auerbach merkten die Kolleg:innen bald, dass etwas nicht stimmt: Er konnte sich oft schwer konzentrieren, brauchte länger für Projekte und war häufig unzufrieden mit den Ergebnissen, den eigenen und denen der anderen. Gut gemeinte Ratschläge wie „Mach doch mal Urlaub“ oder „Hast du Stress zuhause?“ bauten nur noch mehr Druck auf, weil klar war, dass seine Probleme offenkundig wurden. „Irgendwann merkte ich, dass sie die Geduld verloren mit meinen wechselnden Stimmungen und langen Tiefs. Ich war überzeugt, dass hinter meinem Rücken geredet und gelästert wurde.“

Die ersten Symptome können sehr unterschiedlich sein und das macht das Erkennen einer Depression anfangs oft so schwierig: Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Motivationsverlust, Schlaflosigkeit, Dünnhäutigkeit, aber auch sozialer Rückzug und zunehmende Isolation im Unternehmen zählen zu den auffälligen Veränderungen. Aber auch genau das Gegenteil kann der Fall sein: Manchmal versuchen Betroffene, ihre Gefühle nicht nach außen zu zeigen. Es ist daher durchaus möglich, dass ein aktiver, fröhlich und lebenslustig wirkender Mensch dennoch unter Depressionen leidet.

Für Kolleg:innen oder Vorgesetzte ist es in der Regel nicht einfach zu unterscheiden, ob Betroffene wirklich depressiv sind oder vielleicht einfach nur traurig, überfordert, überarbeitet oder aus anderen Gründen unter Stress. In dem Fall brauchen sie nämlich keine Therapie, sondern nur Entlastung und Erholung, Urlaub oder andere Aufgaben. Experten wie Ulrich Hegerl von der Deutschen Depressionshilfe weisen immer wieder darauf hin, dass man gelegentlich auftretende depressive Symptome und eine echte Depression nicht verwechseln darf. Eine depressive Stimmung, sich gestresst oder gemobbt fühlen, kann eine gesunde Reaktion auf schwierige Arbeitsumstände sein, und ist nicht unbedingt immer Ausdruck der Erkrankung Depression. Und die Arbeit ist zwar nicht immer der Auslöser, die Gründe liegen in der Regel viel tiefer, dennoch können auch schlechte Arbeitsbedingungen die Entstehung einer Depression mit bedingen.

Die Unterschiede zwischen Depression, Angst- und Anpassungsstörungen

Aus medizinischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen tiefgehend beeinflusst, mit Störungen von Hirn- und anderen Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien. Hinzu kommen vielfältige körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit oder Schmerzzustände.

Von einer Angststörung spricht man hingegen dann, wenn Angstreaktionen in eigentlich ungefährlichen Situationen auftreten. Die Angst steht in keinem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung. Betroffene erleben die Angst dennoch psychisch und körperlich sehr intensiv.

Eine Anpassungsstörung wiederum ist eine Reaktion auf ein einmaliges oder ein fortbestehendes belastendes Lebensereignis, die sich in negativen Veränderungen des Gemütszustandes (affektive Symptome) oder auch in Störungen des Sozialverhaltens (zwischenmenschlich) ausdrücken kann. Sie tritt auf, wenn Menschen einen neu eingetretenen schwierigen psychischen oder physischen Zustand über einen längeren Zeitraum hinaus nicht akzeptieren können bzw. sich an die neue Lebenssituation nicht adäquat anpassen können.

Welche Hilfen brauchen depressive Mitarbeiter:innen?

Depressionen, Stress und Burnout sind heute Begriffe, die in der öffentlichen Diskussion, den Medien und in vielen Unternehmen offen besprochen werden. Das heißt jedoch nicht, dass jeder und jedem klar ist, was sich dahinter verbirgt. Der inflationäre Gebrauch dieser Begriffe sorgt eher dafür, dass sie an Tiefenschärfe und Bedeutung verlieren. So wird Stress heutzutage für alle möglichen Beschwerden verantwortlich gemacht und der Satz „Ich fühle mich depressiv“ ist fast schon in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Fest steht: Trotz gestiegenem Wissen und mehr Toleranz ist es für viele Betroffene immer noch nicht einfach, über ihr psychisches Leiden zu sprechen. Viele verbergen ihre Krankheit lieber, solange es geht. Während Betroffene aus unterschiedlichen Gründen eine psychische Störung verschweigen, aus Scham oder sogar aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, besteht bei Führungskräften und Mitarbeitenden oft immer noch Unsicherheit, wie sie reagieren sollen.

Wie also geht man damit im Unternehmen um, was tun, wenn jemand depressive Symptome zeigt? Das offene Gespräch suchen – aber wie? Spreche ich sie oder ihn an? Zeige ich Verständnis oder grenze ich mich lieber ab? Wann muss ich aktiv werden? Wo liegen dann aber selbst bei guten persönlichen Beziehungen die Grenzen der Fürsorgepflicht?

Carmen Binnewies leitet die Abteilung Arbeitspsychologie an der Universität Münster. Sie weiß, wie man dieses heikle Thema angeht: „Der Arbeitgeber hat ja kein Recht, eine genaue Diagnose zu erfahren, daher ist es wichtig, zu kommunizieren, dass es allein die Entscheidung des Beschäftigten ist, was er/sie preisgeben möchte und was nicht.“ In der Regel sei es aber so, dass authentisch wahrgenommenes Interesse und angebotene Unterstützung allein oft schon ein großes, positives Signal seien. „Aus meiner Sicht ist wichtig, vorab klarzumachen, was das Ziel eines Gesprächs sein soll, etwa zu klären, wie man jemanden am Arbeitsplatz unterstützen kann, mit/nach einer Erkrankung gut zurecht zu kommen und gleichzeitig eine Lösung zu entwickeln, sodass (potenzielle) Arbeitsausfälle ausgeglichen werden. Im Gespräch wäre es gut, wenn Betroffene selbst ihre Situation darstellen können und selbst benennen, was wichtig ist, was schwierig ist und ggf. mögliche Lösungen sein können“, rät Binnewies.

Betroffene, so weiß die Psychologin, reden nur offen über ihre Probleme, wenn sie keine negativen Konsequenzen befürchten müssen. „Gerade in kompetitiven Arbeitsumgebungen ist das aber schwierig bis unrealistisch. Dann sollte es zumindest im geschützten Raum möglich sein, diese Punkte zu besprechen und Lösungen zu finden, zum Beispiel könnte es Standardabläufe geben, wann und mit wem es vertrauliche Gespräche mit Vorgesetzen oder anderen Beteiligten gibt, oder standardisierte Lösungen, die zeitweise Entlastungen schaffen, etwa Teilzeitregelungen.“

Übrigens schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor, dass Betriebe für die körperlichen und auch für die psychischen Belastungen der Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen und die Umsetzung geeigneter Gegenmaßnahmen einleiten müssen (§ 5 ArbSchG). Ignorieren geht also nicht, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers beinhaltet auch die Pflicht, bei Problemen, wie Burn-out, Depression oder Alkoholsucht, diese anzusprechen. Unternehmen können sich bei der Vorbereitung, Durchführung und Analyse der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung auch Unterstützung von externen Gesundheitsdienstleistern, wie beispielsweise MEDISinn, holen.

Literaturtipps und Anlaufstellen

- Viele grundlegende Informationen sind enthalten in der Broschüre „Psychisch krank im Job“, herausgegeben vom BKK-Dachverband in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

- Studien und Zahlen zum Thema bzw. weiterführende Links mit vielen Informationen finden sich bei der Deutschen Depressionshilfe.

- Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit unterstützt vom 10.-20. Oktober 2022 in einer Aktionswoche zur seelischen Gesundheit alle Veranstalter, Betroffenen und Interessierten inhaltlich mit fachlichen Informationen, Hilfsangeboten und Tipps zum Thema der Aktionswoche.

- Handlungshilfen und Praxisinstrumente für Führungskräfte, Beschäftigte und Fachkräfte bietet das psyGA Portal für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, Bestandteil der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Es wird fachlich begleitet durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Unterstützung anbieten, Wege aufzeigen

Es sei eine Herausforderung für Führungskräfte, so Binnewies, dass die Erkrankung oft auch die Arbeit anderer im Team betrifft und zu Mehrbelastung führt. Daher sei es in Absprache mit den Betroffenen auch wichtig, die Situation so transparent wie möglich im Team zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. „Insgesamt ist sicher ein heikler Punkt, mit Betroffenen zu klären, wie die Arbeit weiterhin sichergestellt werden kann – durch die Person selbst, Kompensation im Team oder eine Vertretung, ohne dass der/die Betroffene sich überflüssig oder aussortiert fühlt.“

Führungskräfte können die Depression nicht heilen. Aber sie können unterstützen, entlasten, Möglichkeiten zur Therapie anbieten und Wege aufzeigen. „In größeren Organisationen gibt es dafür kompetente Ansprechpartner, etwa in der arbeitsmedizinischen Stelle oder dem Sozialdienst, die weiterhelfen können. Manche Firmen arbeiten auch mit externen Anbietern zusammen, die sogenannte EAPs (Employee Asssistance Programs) als Dienstleistung anbieten“, berichtet die Psychologin.

Studien zeigen darüber hinaus, dass ein partnerschaftlicher Führungsstil, der auf Fairness, Unterstützung und Vertrauen basiert, besonders geeignet ist, um Stress zu reduzieren und damit psychischen Störungen vorzubeugen: „Da es immer noch viele Vorurteile und Ängste gegenüber psychischen Erkrankungen gibt, ist es auch sinnvoll, psychologische Unterstützung im präventiven Bereich als nützliches Tool kennen zu lernen, sodass diese Ängste abgebaut werden“, sagt Binnewies. Und Wegschauen ist schon deshalb keine Lösung, weil sich psychische Erkrankungen, die nicht rechtzeitig behandelt werden, verschlechtern und langfristig chronisch verlaufen können. Das schadet dem Unternehmen viel mehr. Forschende der University of South Australia fanden heraus, dass Depressionssymptome bei Vollzeitarbeitenden um bis zu drei Mal öfter auftauchen, wenn sie für ein Unternehmen arbeiten, das sich nicht um die mentale Gesundheit seiner Mitarbeiter:innen kümmert.

Nicht zuletzt kommt es aber auch auf die Selbstinitiative der betroffenen Personen an. Sie muss bereit sein, über ihre Erkrankung offen zu sprechen und Hilfe von außen anzunehmen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gespräche mit Kolleg:innen und Vorgesetzten, denen man vertraut, ein Gespräch mit dem Betriebsarzt oder der Betriebsärztin und auch eine hausärztliche Beratung kann erste Orientierung bieten. Selbsthilfegruppen können zudem wirksame Unterstützung bieten. Auch im Netz findet man gute Anlaufstellen wie die Deutsche Depressionshilfe oder das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Wird einem – z. B. durch die behandelnde Hausärztin oder dem behandelnden Hausarzt – eine Psychotherapie empfohlen, kann man entweder diese oder diesen direkt nach einer Empfehlung für eine Psychotherapeutin oder einen -therapeuten fragen oder aber über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen gehen. Diese vermitteln der Patientin oder dem Patienten innerhalb einer bestimmten Frist einen Termin für ein Erstgespräch in einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Mehr Informationen zu dem Thema Psychotherapie, Wege zur Psychotherapie und unterschiedlichen Therapieformen bietet der Ratgeber der Bundespsychotherapeutenkammer, den Sie hier kostenfrei downloaden können.

Fazit

Das Wichtigste ist, im Unternehmen für eine Atomsphäre zu sorgen, die von Vertrauen, Offenheit und Toleranz gegenüber psychischen Erkrankungen geprägt ist. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern muss über Jahre hinweg aufgebaut und gefestigt werden. Nicht zuletzt kommt es bei dem Thema auf die Kompetenz von Personalverantwortlichen an, die dafür Sorge tragen sollten, dass depressiv erkrankte Mitarbeiter:innen ein Betriebsklima vorfinden, in dem sie vertrauensvoll und offen über ihr Leiden sprechen können. Ist diese Voraussetzung vorhanden, kann der Blick nach vorne gerichtet und in gemeinsamen Gesprächen nach Lösungswegen gesucht werden.